我公司拥有所有研究报告产品的著作权,我们从未通过任何第三方平台代理销售或授权其开展业务咨询。当您购买报告或咨询业务时,请认准“博研咨询”,及官方网站市场调研在线(www.cninfo360.com)。若要进行引用、刊发,需要获得博研咨询的正式授权。

- 报告目录

- 研究方法

固体聚碳酸酯二醇(SolidPolycarbonateDiols,SPD)是一种由聚碳酸酯衍生而来的高分子化合物,通常通过双酚A与光气或二氧化碳的反应制备而成。其分子结构中含有重复的碳酸酯基团和羟基末端,具有优异的耐热性、机械性能和化学稳定性,广泛应用于高性能聚氨酯材料的合成领域,如弹性体、涂料、胶粘剂及密封剂等。行业现状及未来发展趋势2024年,中国固体聚碳酸酯二醇行业市场规模达到约18.5亿元人民币,同比增长7.3%,产量约为3.2万吨,较上一年增长6.1%。这一增长主要得益于下游高性能聚氨酯材料需求的持续增加,尤其是在汽车零部件、建筑涂料以及电子电气领域的应用扩展。随着环保政策的趋严,传统石油基化工材料逐渐被更具可持续性的替代品所取代,这为固体聚碳酸酯二醇提供了新的市场机遇。从市场竞争格局来看,目前中国固体聚碳酸酯二醇市场仍以少数几家大型企业为主导,这些企业在技术研发、生产规模和成本控制方面占据明显优势。例如,某头部企业的市场份额占比接近40%,并在高端产品领域拥有较强的话语权。中小企业也正在通过差异化竞争策略逐步扩大其影响力,特别是在中低端市场中表现活跃。值得注意的是,尽管国内产能近年来有所提升,但高端产品的自给率仍然较低,大量依赖进口。2024年中国固体聚碳酸酯二醇进口量约为1.5万吨,占总消费量的近40%。这种供需不平衡现象反映出本土企业在高端产品研发和生产工艺优化方面的不足,同时也表明未来存在较大的进口替代空间。展望中国固体聚碳酸酯二醇行业将呈现以下几个发展趋势:技术进步将成为推动行业发展的核心动力。随着国内外科研机构和企业在新材料领域的深入探索,新型催化剂、绿色生产工艺以及更高效的聚合技术有望得到广泛应用。预计到2029年,国产高端产品的市场占有率将提升至60%以上,显著降低对进口的依赖。新能源汽车产业的蓬勃发展将进一步刺激固体聚碳酸酯二醇的需求增长。由于该材料具备出色的耐高温性和抗老化性能,在电动汽车电池包防护、轻量化车身部件以及充电桩外壳等领域展现出巨大潜力。到2028年,新能源汽车相关应用将占整个市场需求的35%左右。绿色环保理念的普及将促使行业向低碳化方向转型。一方面,企业需要加大对可再生原料的研究投入,开发基于生物基或回收材料的固体聚碳酸酯二醇;则要通过改进工艺流程减少能源消耗和碳排放。根据行业规划目标,到2030年,单位产品的碳排放量需较2024年下降至少30%。区域布局调整也将成为行业发展的重要趋势之一。随着中西部地区经济崛起以及沿海地区环保压力增大,部分生产企业已开始向内陆省份迁移,以享受更低的土地成本和劳动力成本。地方政府出台的支持政策也为这些转移项目提供了有力保障。中国固体聚碳酸酯二醇行业正处于快速成长阶段,未来几年内将在技术创新、产业升级以及绿色转型等方面取得显著突破。虽然短期内仍面临高端产品供给不足等问题,但凭借庞大的市场需求和政策扶持,行业前景十分广阔。

博研咨询发布的《2025-2031年中国聚碳酸酯二醇行业市场运行态势及投资战略研判报告》共十章。首先介绍了聚碳酸酯二醇行业市场发展环境、聚碳酸酯二醇整体运行态势等,接着分析了聚碳酸酯二醇行业市场运行的现状,然后介绍了聚碳酸酯二醇市场竞争格局。随后,报告对聚碳酸酯二醇做了重点企业经营状况分析,最后分析了聚碳酸酯二醇行业发展趋势与投资预测。您若想对聚碳酸酯二醇产业有个系统的了解或者想投资聚碳酸酯二醇行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

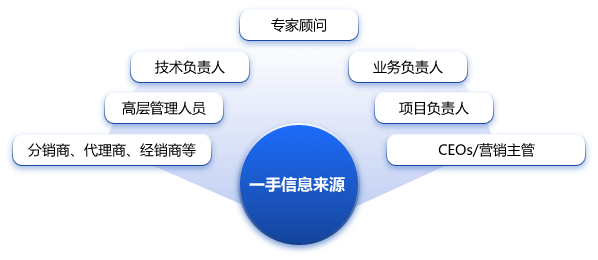

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章聚碳酸酯二醇行业发展综述

第一节 聚碳酸酯二醇的定义及用途

一、聚碳酸酯二醇的基本定义、主要类型

二、聚碳酸酯二醇的主要用途

第二节 聚碳酸酯二醇的生产工艺

一、聚碳酸酯二醇的生产方法分类

二、聚碳酸酯二醇的生产技术趋势

第三节 聚碳酸酯二醇行业发展历程

一、聚碳酸酯二醇行业过往发展历程

二、聚碳酸酯二醇行业生命周期、所处阶段

第四节 聚碳酸酯二醇行业传统商业模式

一、生产模式

二、采购模式

三、销售模式

第二章中国聚碳酸酯二醇产业政策环境

第一节 聚碳酸酯二醇行业监管管理体制

一、主要政府监管部门

二、相关行业协会、联系方式

第二节 聚碳酸酯二醇行业政策解析

一、聚碳酸酯二醇行业相关标准

二、聚碳酸酯二醇行业主要政策汇总

三、聚碳酸酯二醇行业重点政策及影响

四、聚碳酸酯二醇行业未来政策导向及趋势

第三章中国聚碳酸酯二醇行业市场发展调查

第一节 中国聚碳酸酯二醇行业市场发展现状

一、中国聚碳酸酯二醇行业国际竞争力

二、中国聚碳酸酯二醇国产化发展现状

第二节 中国聚碳酸酯二醇行业供给市场调查

一、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇行业产能规模

二、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇行业产量规模

三、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇产能利用率走势及影响因素

第三节 中国聚碳酸酯二醇行业需求市场调查

一、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇行业需求规模

二、聚碳酸酯二醇行业需求结构

三、聚碳酸酯二醇市场消费需求变化趋势

第四节 中国聚碳酸酯二醇行业经济效益调查

一、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇价格走势

二、中国聚碳酸酯二醇行业成本拆解

三、中国聚碳酸酯二醇行业利润水平

第五节 中国聚碳酸酯二醇行业市场竞争格局

一、中国聚碳酸酯二醇主要生产厂商市场份额

二、中国聚碳酸酯二醇行业市场集中度

第六节 中国聚碳酸酯二醇行业市场影响因素

一、中国聚碳酸酯二醇行业市场的驱动因素

二、中国聚碳酸酯二醇行业市场的限制因素

第四章中国聚碳酸酯二醇行业进出口市场调查

第一节 2020-2025年中国聚碳酸酯二醇进口市场调查

一、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇进口数量

二、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇进口金额

三、2025年中国聚碳酸酯二醇进口来源地区

四、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇进口价格

第二节 2020-2025年中国聚碳酸酯二醇出口市场调查

一、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇出口数量

二、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇出口金额

三、2025年中国聚碳酸酯二醇出口目的地区

四、2020-2025年中国聚碳酸酯二醇出口价格

第三节 中国聚碳酸酯二醇进出口市场特征总结

第五章中国聚碳酸酯二醇产业链结构研究

第一节 聚碳酸酯二醇产业链结构分析

一、聚碳酸酯二醇产业链全景图谱

二、聚碳酸酯二醇产业链价值链剖析

第二节 聚碳酸酯二醇产业链上游市场调查

一、产业链上游主要原材料市场现状

二、上游原材料价格及走势

第三节 聚碳酸酯二醇产业链中游市场调查

第四节 聚碳酸酯二醇产业链下游市场调查

第六章供给端——聚碳酸酯二醇行业产品市场调查

第一节 聚碳酸酯二醇行业产品市场调查

第二节 聚碳酸酯二醇行业营销策略

第三节 中国聚碳酸酯二醇产品市场供给调查总结

第七章需求端——聚碳酸酯二醇行业细分应用领域调查

第一节 涂料领域

一、聚碳酸酯二醇在细分领域的主要用途

二、2020-2025年细分领域应用市场空间测算

三、聚碳酸酯二醇在细分领域的主要厂商分布

四、聚碳酸酯二醇在细分领域的未来市场空间预测

五、聚碳酸酯二醇在细分领域的应用前景

第二节 皮革领域

一、聚碳酸酯二醇在细分领域的主要用途

二、2020-2025年细分领域应用市场空间测算

三、聚碳酸酯二醇在细分领域的主要厂商分布

四、聚碳酸酯二醇在细分领域的未来市场空间预测

五、聚碳酸酯二醇在细分领域的应用前景

第三节 粘接剂领域

一、聚碳酸酯二醇在细分领域的主要用途

二、2020-2025年细分领域应用市场空间测算

三、聚碳酸酯二醇在细分领域的主要厂商分布

四、聚碳酸酯二醇在细分领域的未来市场空间预测

五、聚碳酸酯二醇在细分领域的应用前景

第八章中国聚碳酸酯二醇行业重点企业推荐

第一节 元利化学集团股份有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、公司经营状况

五、公司发展规划

第二节 万华化学集团股份有限公司

一、企业概况

二、企业优势分析

三、产品/服务特色

四、公司经营状况

五、公司发展规划

第九章2025-2031年中国聚碳酸酯二醇产业发展前景与市场空间预测

第一节 研究总结

一、市场特点总结

二、技术趋势总结

三、竞争格局总结

第二节 2025-2031年聚碳酸酯二醇行业市场空间测算

一、2025-2031年中国聚碳酸酯二醇产能规模预测

二、2025-2031年中国聚碳酸酯二醇产量规模预测

三、2025-2031年中国聚碳酸酯二醇细分市场结构预测

四、2025-2031年中国聚碳酸酯二醇市场空间测算

第三节 聚碳酸酯二醇行业价格预测

一、2025-2031年聚碳酸酯二醇价格趋势预测

二、主要影响因素

第四节 2025-2031年中国聚碳酸酯二醇产业发展前景与趋势

一、聚碳酸酯二醇产业发展前景展望

二、聚碳酸酯二醇产业未来发展趋势

第十章2025-2031年中国聚碳酸酯二醇行业投资机会及投资风险

第一节 2025-2031年中国聚碳酸酯二醇行业投资机会

一、聚碳酸酯二醇行业区域投资潜力

二、与产业链相关的投资机会

第二节 聚碳酸酯二醇行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

第三节 聚碳酸酯二醇行业风险

一、宏观经济风险

二、市场竞争风险

三、产业政策风险

四、企业财务风险

五、其他风险因素